|

|

|

| Рис. 2.17. Транспортная иммобилизация при переломе голени с помощью подручных средств |

Если под рукой нет подходящего материала, поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой.

Голеностопный сустав при повреждении фиксируют восьмиобразной повязкой.

Перелом костей стопы или одной из лодыжек

Шины накладываются только сзади ноги – от кончиков пальцев до средней трети голени.

Переломы позвоночника

Переломы позвоночника принадлежат к наиболее тяжёлым и болезненным травмам. основной признак – нестерпимая боль в месте перелома при малейшем движении. Судьба пострадавшего в этих случаях в решающей степени зависит от правильности первой медицинской помощи и способов транспортировки. Даже незначительные смещения отломков костей могут привести к смерти. В связи с этим пострадавшего с травмой позвоночника категорически запрещается сажать или ставить на ноги.

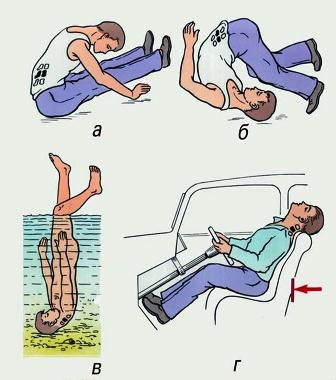

Переломы могут быть на разных уровнях: в шейном, грудном, поясничном отделах (рис. 2.18).

|

| Рис. 2.18. Механизм получения травмы при переломе позвоночника: а, б – поясничного отдела; в, г – шейного отдела |

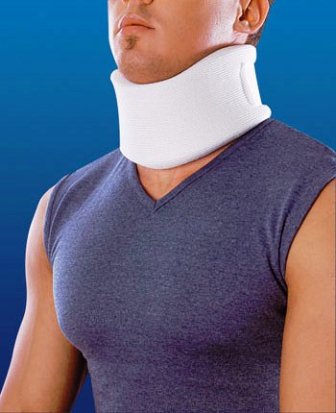

При повреждении в шейном отделе позвоночника пострадавшему накладывается воротник из ваты и мягкого картона, который обертывают вокруг шеи и фиксируют спиральными ходами бинта (воротник Шанца) (рис. 2.19). Транспортируют пострадавшего лежа на спине.

|

| Рис. 2.19. Иммобилизация перелома шейного отдела позвоночника ватно-марлевым воротником Шанца |

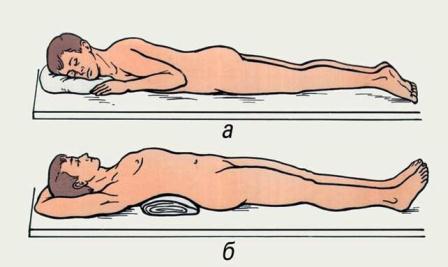

В случаях перелома позвоночника в нижнегрудном или поясничном отделе травмированного укладывают на спину на щит-носилки, с валиком высотой 6-8 см под область перелома. Можно снять с петель дверь, взять лист толстой фанеры, связанные вместе лыжи (рис. 2.20).

|

| Рис. 2.20. Транспортная иммобилизация при переломе позвоночника: а – в поясничном отделе; б – в грудном отделе |

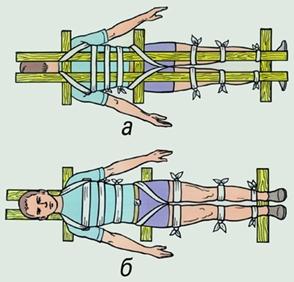

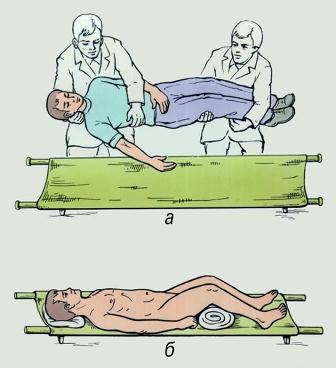

При использовании импровизированных носилок из досок пострадавшего надо обязательно закрепить. Для этого потребуется 9-10 плотных завязок длиной 150-200 см. Их можно сделать из полотенец, кусков ткани, из ремней. Ноги пострадавшего зафиксируйте завязками на уровне голеностопных суставов, средней трети голени, коленных суставов, середины бедер, не уровне паха; туловище – на уровне таза, пояса, грудной клетки. В области плечевых суставов пострадавший приматывается к носилкам восьмиобразным ходом (рис. 2.21).

|

| Рис. 2.21. Иммобилизация пострадавшего с переломом позвоночника с использованием подручных средств: а – вид сверху; б – вид снизу |

При отсутствии жёсткого щита или досок пострадавшего с переломом позвоночника эвакуируют на обычных носилках в положении лежа на животе – с большим валиком под грудной клеткой.

Перелом костей таза

Одним из основных признаков такого перелома является симптом «прилипшей пятки» – пострадавший в лежачем положении не может поднять вытянутую ногу. Иногда отмечается нарушение функций тазовых органов – затрудненное мочеиспускание и кровь в моче.

Пострадавшего укладывают на щит-носилки на спину, с большим валиком под областью коленных суставов (рис. 2.22).

|

| Рис. 2.22. Этапы укладывания пострадавшего с переломом костей таза для последующей транспортировки |

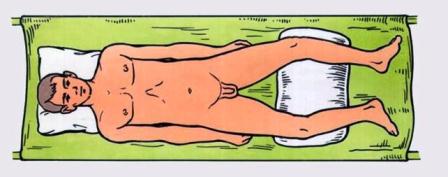

Ноги должны быть согнуты в тазобедренных и коленных суставах и отведены в тазобедренных – поза «лягушки» (рис. 2.23). Это расслабляет мышцы таза, уменьшает боли и препятствует дальнейшему смещению отломков. При отсутствии специальных щит-носилок их оборудуют из подручных средств (доски, двери, столешницы, фанера и пр.).

|

| Рис. 2.23. Положение пострадавшего с переломом костей таза – «поза лягушки» |

Переломы нижней и верхней челюсти

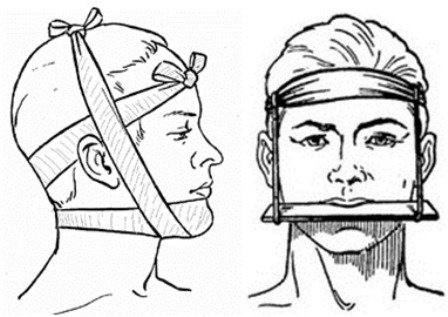

Переломы фиксируют с помощью бинтовой повязки, поддерживающей нижнюю челюсть. Можно предварительно между зубами положить плоскую дощечку, линейку (рис. 2.24).

|

| Рис. 2.24. Иммобилизация нижней челюсти с помощью плащевидной повязки и верхней челюсти с помощью дощечки |

Множественные переломы могут вызвать затруднение дыхания вследствие западения языка в глубь рта. В этом случае пострадавший укладывается лицом вниз и в таком виде доставляется в больницу.

Переломы костей свода черепа

Такие переломы нередко сопровождаются повреждением головного мозга. Поражённый может находиться в бессознательном состоянии. При оказании ПМП требуется большая осторожность. При повреждении затылочной области черепа пострадавшего укладывают на носилки животом вниз, под голову (лицо) подкладывают мягкую подстилку с углублением или используют ватно-марлевый круг. При травме лицевой части пострадавшего укладывают на спину, под голову подкладывают мягкую подстилку с углублением или фиксируют голову валиками из одежды (мешочками с песком), расположенными по бокам (рис. 2.25).

|

| Рис. 2.25. Иммобилизация головы при переломах костей черепа |

Переломы рёбер

Характер перелома зависит от механизма травмы. При прямом механизме приложения силы ребро или несколько рёбер прогибаются внутрь грудной полости, ломаются, и отломки их смещаются вовнутрь, нередко повреждая внутреннюю оболочку грудной полости (плевру) и лёгкое. Если соприкасающаяся площадь ударной силы большая, может произойти окончательный перелом рёбер, т.е. перелом по двум вертикальным линиям с образованием рёберного клапана.

Непрямой механизм повреждения рёбер имеет место при сжатии грудной клетки между двумя плоскостями (сдавливание грудной клетки между стеной и бортом автомобиля, ящиком, бревном, колесом, буфером вагона и т.д.). Грудная клетка деформируется, уплощается, и происходит перелом рёбер с одной или с обеих сторон – в зависимости от направления воздействия внешней силы. нередко возникают множественные переломы рёбер со смещением отломков кнаружи.

Переломы рёбер имеют чёткую клиническую картину: жалобы на боль во время дыхания и надавливания в месте перелома, на резкие и мучительные приступы кашля. Внешне отмечается вынужденное положение пострадавшего, поверхностное дыхание и напряжение мышц грудной клетки. Повреждения пристеночной плевры, межреберных сосудов и нервов делают картину страдания более сложной. В случаях ранения легкого отломками ребер возможны подкожная эмфизема и кровь в мокроте. Открытые переломы ребер могут сопровождаться пневмотораксом. при переломах нижних рёбер возможно повреждение селезёнки, печени, почек.

Для иммобилизации сломанных рёбер на грудную клетку в состоянии выдоха накладывают тугую бинтовую повязку или стягивают грудную клетку полотенцем и зашивают её. Пострадавшему придают сидячее или полусидячее положение.

Переломы грудины

Наблюдаются достаточно редко и возникают вследствие прямого воздействия травмирующей силы. Одним из типичных механизмов этой травмы является удар грудью о руль автомобиля при аварии или падение на твёрдый выступающий край. Перелом грудины чаще всего происходит в верхней её части, на уровне второго и третьего ребра. Могут быть повреждены органы грудной клетки. Нижний отломок грудины обычно смещается кзади, заходя за верхний отломок.

Пострадавшего приводят в состояние покоя, придают ему возвышенное положение и транспортируют в медицинское учреждение.

Переломы лопатки

Встречаются сравнительно редко. При прямой травме происходят переломы тела лопатки, её углов, плечевого и клювовидного отростков. В результате непрямой травмы (падение на плечо, локоть, вытянутую прямую руку с упором на кисть) ломаются шейка и суставная впадина.

Иммобилизация заключается в отведении плеча в сторону (независимо от вида перелома лопатки), вложении в подмышечную впадину ватно-марлевой подушки (лучше клиновидной), подвешивании руки на косынке к шее и прибинтовыванием её к туловищу. Транспортирование пострадавшего осуществляется в положении сидя.

Выводы по второму учебному вопросу

1. Перелом представляет собой полное или частичное нарушение целостности кости и является очень болезненной и опасной травмой для здоровья и жизни пострадавшего. Тяжесть перелома зависит от размеров повреждённых костей, их вида и количества. Наличие перелома определяется по относительным и абсолютным признакам.

2. Классификация переломов осуществляется по причинам возникновения, тяжести поражения, форме и направлению перелома, целостности кожных покровов, количеству отломков, и наличию осложнений. Наибольшую опасность представляют полные переломы со смещением отломков, а также переломы позвоночника, костей основания черепа и тазовых костей. Переломы могут осложняться кровотечением, травматическим шоком, параличом, раневой инфекцией, остеомиелитом, сепсисом, повреждением внутренних органов, жировой эмболией, а также проблемами сращивания костей.

3. Общий порядок первой медицинской помощи при переломах включает остановку кровотечения (при его наличии) и наложение стерильной повязки на рану, противошоковые мероприятия, иммобилизацию пострадавшего или повреждённой конечности, а также доставку пострадавшего в медицинское учреждение. Иммобилизация составляет основу первой медицинской помощи и может проводиться с использованием табельных и подручных средств. Иммобилизация выполняется по конкретным правилам в зависимости от локализации перелома. Соблюдение этих правил позволяет, как правило, сохранить жизнь и здоровье пострадавшего, предотвратить развитие осложнений, облегчить тяжесть течения травмы.